Last Updated on 2025年9月5日 by 薫(かおる)

目次

冬の寒暖差疲労とは?わかりやすく解説

寒暖差疲労は、気温の変化で自律神経が乱れ、体が疲れる状態のことです。

特に冬は昼夜の温度差が大きいため、体温調節がうまくいかず、疲れを感じることがあります。

この記事では、寒暖差疲労の原因や対策をわかりやすく説明します。

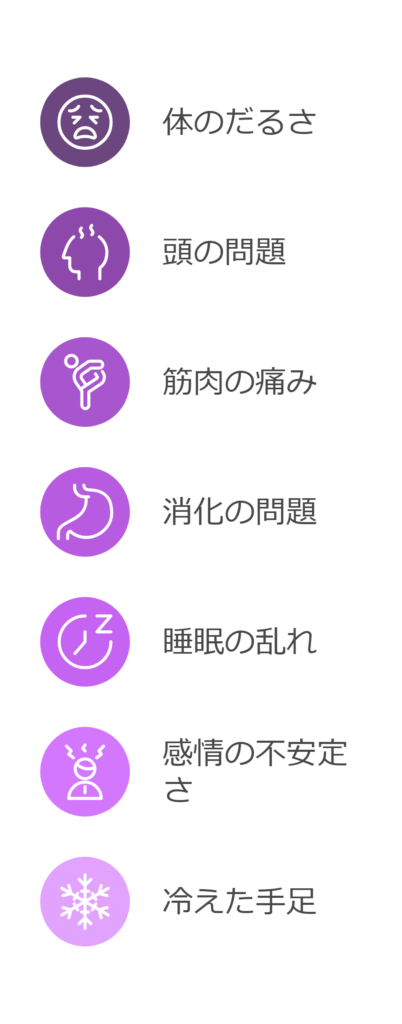

寒暖差疲労の症状

寒暖差疲労があると、次のような症状が出ることがあります

-

体がだるい、疲れやすい

気温差のストレスで、体全体が重く感じます。 -

頭が痛い、めまいがする

急な温度変化が血流に影響を与え、頭痛やふらつきが起こることがあります。 -

肩がこる、腰が痛い

血流が悪くなり、筋肉が固くなることで痛みを感じることがあります。 -

お腹の調子が悪い(便秘や下痢)

自律神経が乱れると、胃や腸の働きにも影響が出ます。 -

夜眠れない、寝つきが悪い

夜間の気温差が体温調節を妨げ、睡眠が浅くなります。 -

イライラしやすい、不安になる

体が疲れると、気持ちも不安定になりやすいです。 -

手足が冷える、むくむ

血流が悪くなり、末端の冷えやむくみが目立ちます。

これらの症状は、気温差が5℃以上あるときに特に起こりやすいとされています。

症状が続く場合は、生活習慣の見直しが必要です。

また、寒暖差疲労が蓄積すると体力低下や免疫力の低下を招く可能性があります。

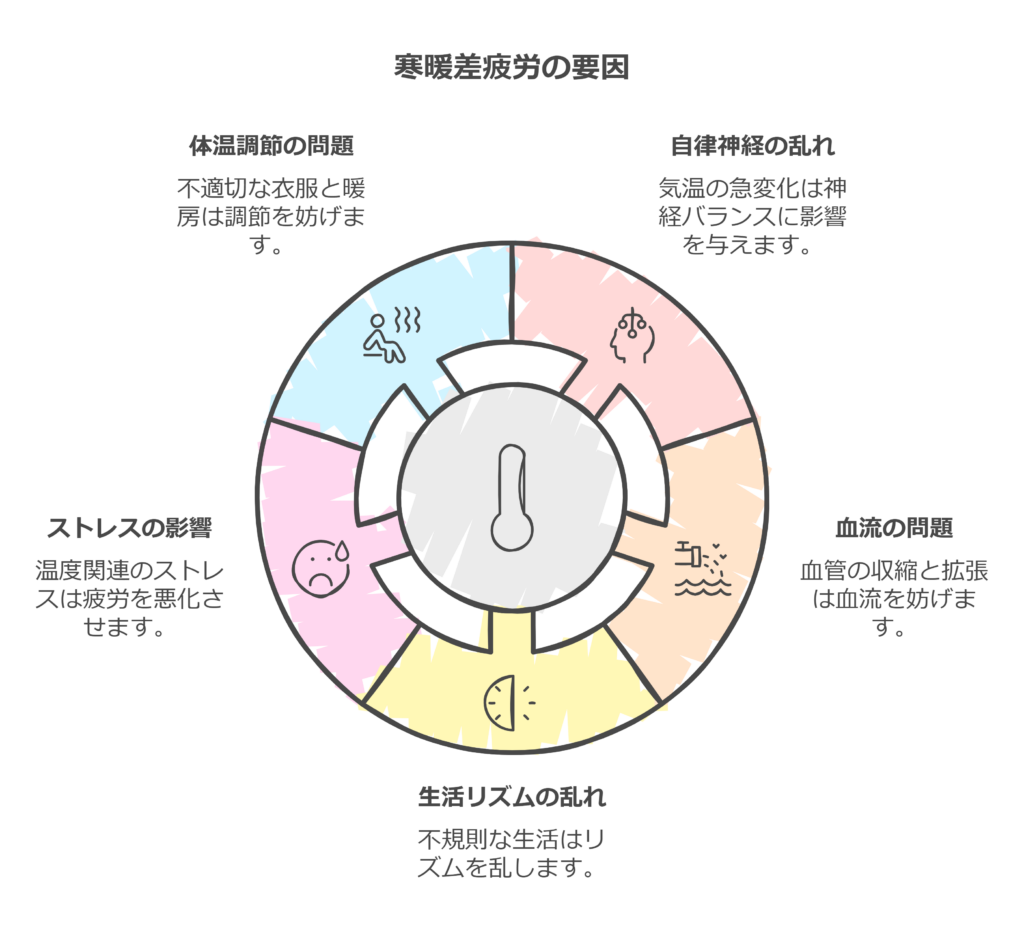

なぜ寒暖差疲労が起きるの?

寒暖差疲労の主な原因は次の通りです

- 自律神経の乱れ

気温が急に変わると、体は体温を調整しようとして負担がかかります。 -

血流が悪くなる

寒暖差で血管が縮んだり広がったりを繰り返し、血流がスムーズに流れなくなります。 - 生活リズムの乱れ

不規則な生活や運動不足が、自律神経のバランスを崩します。 -

ストレスの影響

気温変化によるストレスが、寒暖差疲労をさらに悪化させます。 -

外気温との調整不足

薄着や暖房の使いすぎが体温調節機能を弱め、体に負担をかけることがあります。

寒暖差疲労を防ぐ5つの方法

-

服装を工夫する

重ね着をして、気温に応じて脱いだり着たりできるようにしましょう。

特に首元を温めると効果的です。寒い日にはマフラーやネックウォーマーを使うと手軽に防寒できます。

最近で百均でも売っているので、ぜひ試してみてください。

-

お風呂で体を温める

ぬるめのお湯(38℃〜40℃)に10〜15分浸かると、体がリラックスして温まります。

入浴後は湯冷めしないように注意しましょう。アロマオイルを使うとリラックス効果も高まります。

-

軽い運動をする

散歩やストレッチを日常に取り入れ、血流を良くしましょう。

少し筋肉が付くと、体を温める効果が増します。

ヨガやピラティスなど、リラックス効果がある運動もおすすめです。

さらに、深呼吸を取り入れた軽い体操も有効です。

-

温かい食べ物を食べる

生姜やにんにく、根菜など、体を温める食材を使った料理を積極的に取り入れましょう。

スープや鍋料理、暖かい飲み物も良い選択です。

また、発酵食品を摂ることで腸内環境を整え、自律神経をサポートします。

腸内環境を整えることで、冷え性の改善も期待できます。

-

ストレスを減らす

好きなことをする時間を作ったり、深呼吸や瞑想をして気持ちを落ち着けましょう。

音楽を聴いたり、自然の中で過ごすのもリフレッシュにつながります。

寒暖差疲労をやわらげる日常の工夫

-

温かい飲み物を飲む

白湯やハーブティーなどを飲むと、体の中からポカポカします。

カフェインを控えめにしてリラックス効果を高めましょう。

-

室内の湿度を保つ

加湿器を使って、湿度を50〜60%に保ちましょう。

乾燥を防ぐことで気道の健康も守れて、風邪予防にもなります。

観葉植物を置くことで自然な加湿効果も期待できます。

最近では、紙や陶器の置くだけタイプのかわいい加湿器もあり、見た目にも楽しめます。

-

十分な睡眠を取る

夜はリラックスできる環境を整え、しっかり眠りましょう。

寝る前にスマホを使わないことや、温かい飲み物を飲むことで安眠を促せます。

寝る一時間ほど前に入浴をするのも効果的です。

-

こまめに体を動かす

デスクワーク中でも、時々立ち上がってストレッチをする習慣をつけましょう。

階段を使う、通勤時に少し早歩きするなども効果的です。

また、トイレなどに立った際に軽く屈伸などをするだけでも効果があります。

-

自然光を浴びる

日中に外に出て太陽の光を浴びることで、体内時計を整え、自律神経のバランスを良くします。

ビタミンDの生成も促され、抑うつ効果もあります。

価格:1980円

(2025/1/2 17:45時点)

感想(11件)

まとめ

寒暖差疲労は、季節の変わり目や冬の気温差が大きい時期に注意が必要です。

毎日の生活に小さな工夫を積み重ねることで、症状を軽くすることができます。

温かい飲み物や食べ物、適度な運動、リラックスした睡眠を心がけて、この冬を快適に過ごしましょう。

寒暖差疲労を感じたら、無理をせず早めに対策を取り入れることが大切です。

さらに、寒暖差疲労を防ぐためには、定期的な健康チェックや医療機関での相談も役立ちます。

慢性的な症状がある場合は専門家のアドバイスを受け、体調管理を徹底するようにしましょう。

補足情報:寒暖差疲労を防ぐ季節ごとのアプローチ

-

春:花粉症対策と合わせて、軽いストレッチで自律神経を整える習慣を作りましょう。

-

夏:エアコンの使いすぎに注意し、温かい飲み物で内臓を冷やさない工夫を。

-

秋:涼しくなる夕方以降は一枚羽織る服装を心がけ、冷えを防ぎます。

-

冬:朝晩の冷え込みに対応するため、厚手の靴下や湯たんぽを活用しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療行為の代替ではありません。症状が強い/長引く場合は医療機関に相談してください。