Last Updated on 2025年9月5日 by 薫(かおる)

目次

隠れ脱水とは

体の中の水分が不足しているにもかかわらず、

明らかな症状が出にくい状態を指します。

特に冬は寒さのため喉の渇きを感じにくく、水分補給を怠りがちです。

このため、気づかないうちに体調不良を引き起こすことがあります。

水分不足が進行すると、免疫力の低下や疲労感を招くこともあります。

隠れ脱水は、軽度の症状から始まり、次第に体に大きな負担をかける状態に進行することがあります。

これを防ぐためには、日常生活の中で水分補給を意識することが重要です。

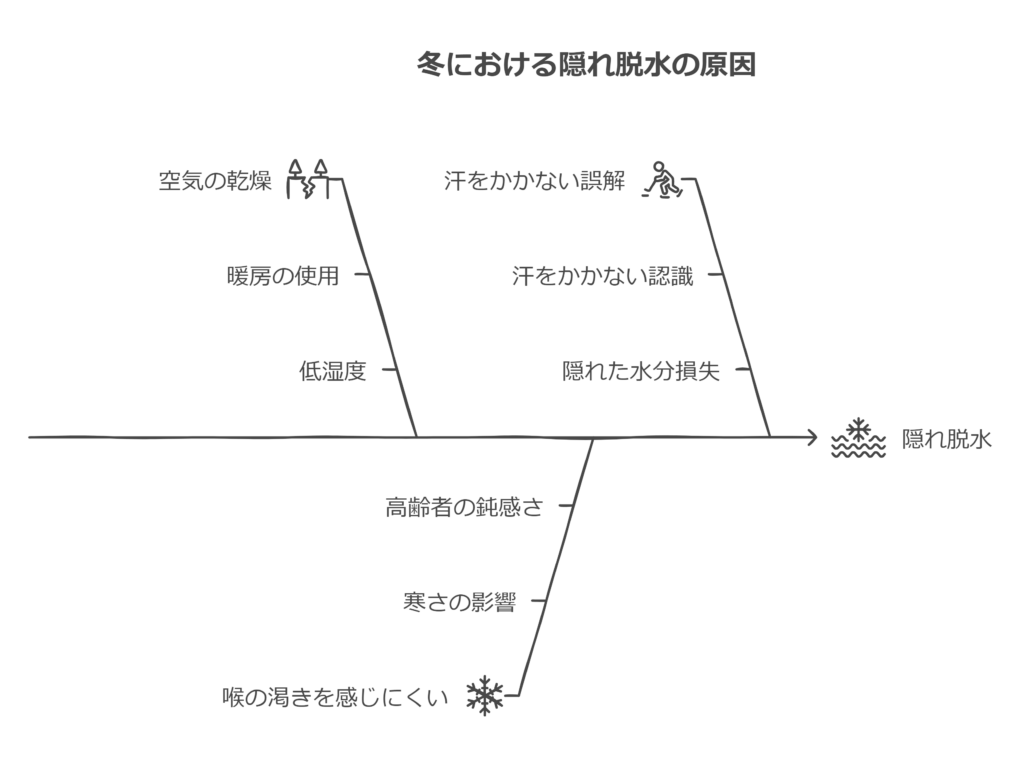

冬に起こりやすい隠れ脱水の原因

空気の乾燥

冬は暖房を使うことや湿度が低いことから、空気が非常に乾燥しています。

このため、知らないうちに肌や呼吸器から水分が蒸発してしまいます。

また、乾燥した環境では喉や鼻の粘膜が乾きやすくなり、これが感染症リスクの増加にもつながります。

喉の渇きを感じにくい

寒いと喉の渇きに鈍感になるため、必要な水分補給を忘れてしまうことがあります。

この状況は特に高齢者でよく見られます。寒い季節は水分摂取の習慣をつけることが必要です。

汗をかかない誤解

冬は汗をかきにくいと感じるため、水分補給が必要ないと誤解されることがあります。

しかし、呼吸や皮膚からの水分蒸発は常に起こっており、体内の水分は失われています。

運動中や暖房の効いた部屋に長時間いる場合も同様に注意が必要です。

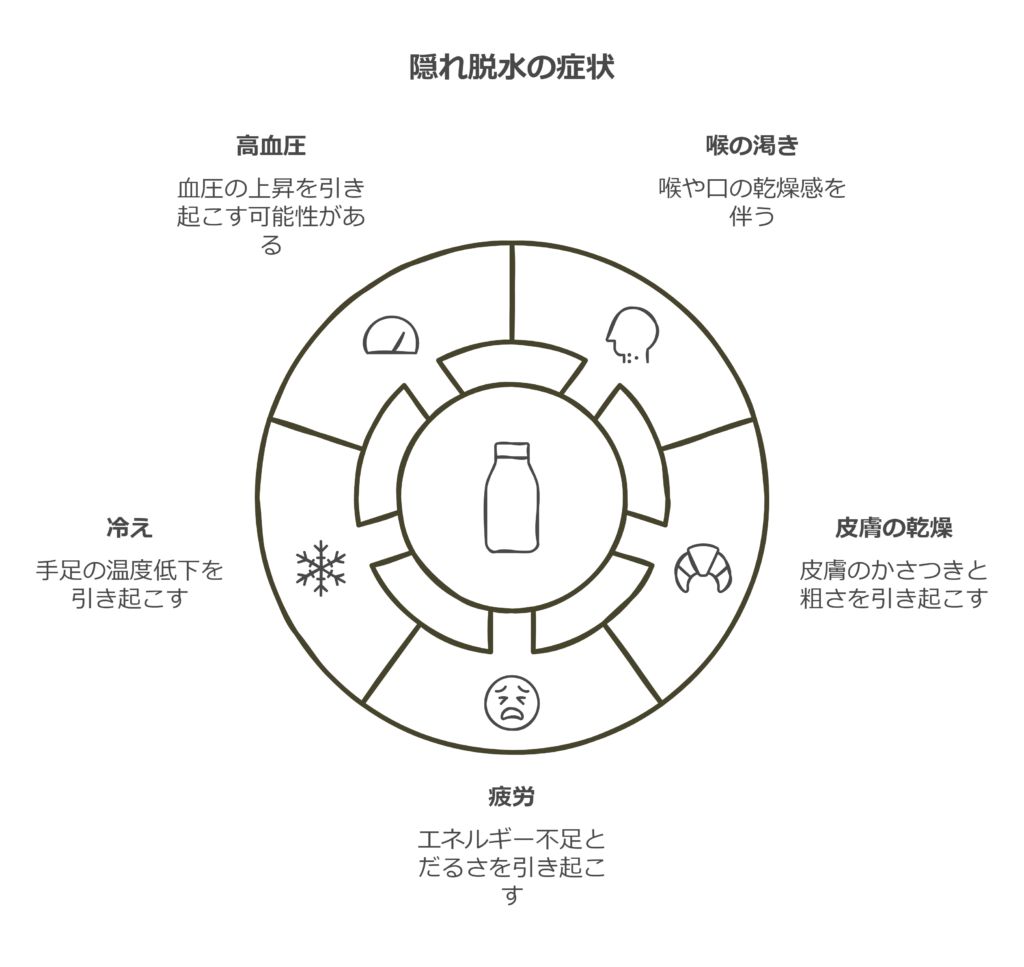

隠れ脱水の症状

-

喉や口が乾く:軽い喉の痛みや違和感として現れることがあります。

-

皮膚がかさつく:特に手足の乾燥が顕著です。

-

体がだるく感じる:エネルギー不足のような疲労感を伴います。

-

手足が冷える:血流が悪くなるため冷えを感じやすくなります。

-

血圧が上がる:体内の水分不足が血流に影響を与えることがあります。

これらの症状は進行すると、重大な健康問題を引き起こす可能性があります。

早めに気づき、対策を講じることが大切です。

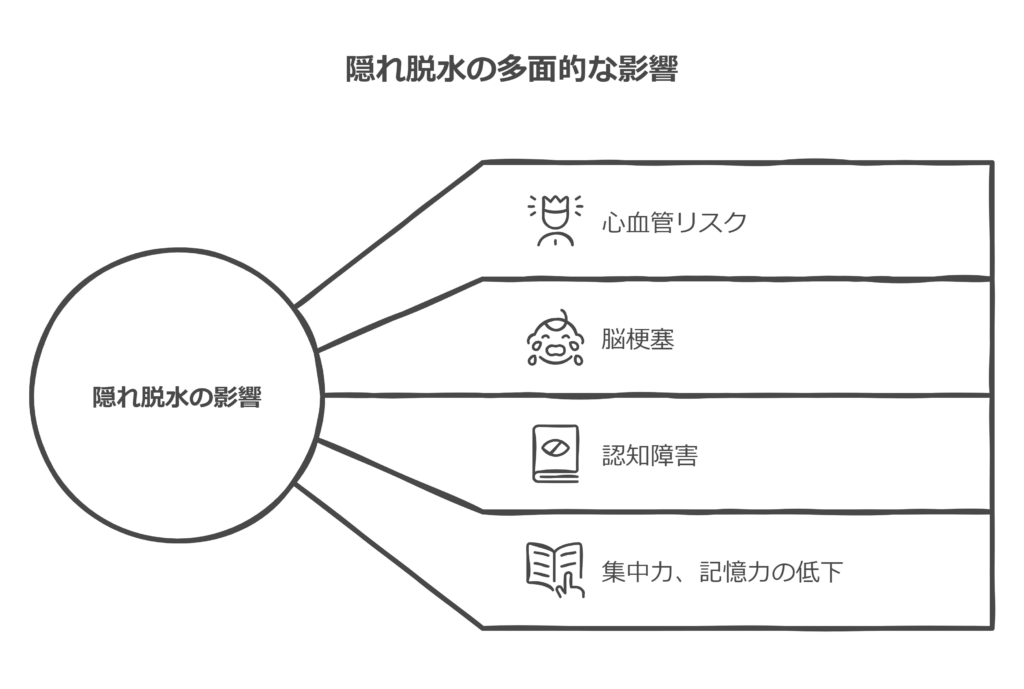

隠れ脱水が健康に及ぼす影響

隠れ脱水が進むと、血液が濃くなり、心臓や血管に負担がかかります。

これにより心疾患や脳梗塞のリスクが高まることが知られています。

特に高齢者や基礎疾患を持つ人は注意が必要です。また、隠れ脱水は消化機能の低下や便秘を引き起こすこともあります。

さらに、隠れ脱水は集中力や記憶力の低下を招く可能性もあり、仕事や勉強に影響を及ぼすことがあります。

特に子どもや学生の場合、この影響は顕著になることがあります。

隠れ脱水の予防方法

こまめな水分補給

1日に1.5〜2リットルの水分を少量ずつ、時間を分けて摂取するのが理想的です。

冬は常温の水や白湯を飲むことで、体を冷やさずに水分補給ができます。

温かいハーブティーやスープもおすすめです。

部屋の湿度を保つ

加湿器を使って部屋の湿度を50〜60%に保つことが大切です。

乾燥を防ぐことで、喉や肌の保湿を助け、隠れ脱水を予防できます。

また、湿度計を活用して適切な環境を維持しましょう。

水分を多く含む食事を摂る

スープやお味噌汁、果物、野菜など、水分が多い食材を積極的に摂ることが有効です。

これにより、食事をしながら自然に水分補給ができます。

特に冬野菜や果物は栄養価が高く、体を温める効果もあります。

習慣化

水分補給を習慣化するために、飲む時間をタイマーで決めるなど、日常生活に取り入れる工夫が必要です。

ペットボトルやマグカップを常に手元に置いておくと、忘れにくくなります。

高齢者や子どもへの配慮

高齢者や子どもは、水分の不足に敏感であるため、

周囲が注意して水分補給をサポートすることが重要です。

特に高齢者は体内の水分量が少なくなりがちなので、少量ずつこまめに水分を摂るよう促しましょう。

子どもには、ジュースや牛乳など飲みやすい飲み物で水分を補う工夫が効果的です。

隠れ脱水になったときの対策

経口補水液の使用

脱水症状が見られた場合は、経口補水液(ORS)を飲むことが効果的です。

市販のものを利用するか、水1リットルに塩3gと砂糖20g〜40gを混ぜて自宅で作ることもできます。

水分補給

まず水を少しずつ飲み、症状が改善するか確認します。

もし改善すれば、隠れ脱水の可能性が高いと考えられます。

医療機関への相談

症状が重い場合や水分補給で改善しない場合は、速やかに医療機関を受診してください。

特に高齢者や基礎疾患を持つ方は早めの受診が重要です。

まとめ

冬は隠れ脱水が起こりやすい季節ですが、

適切な水分補給、湿度管理、バランスの良い食事で予防することが可能です。

特に高齢者や子どもなど脱水のリスクが高い人への配慮が必要です。

また、体調不良を感じた場合は、早めに対策を行い、必要であれば医療機関に相談してください。

これにより、健康で快適な冬を過ごすことができるでしょう。

さらに、隠れ脱水を防ぐためには、家族や職場での協力も大切です。

水分補給を促す声掛けや湿度管理の工夫を共有し、周囲の人々と健康的な生活を実現しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療行為の代替ではありません。症状が強い/長引く場合は医療機関に相談してください。