Last Updated on 2025年9月7日 by 薫(かおる)

※本記事には一般的な情報・体験談・製品紹介が含まれる場合があります。広告・PRを含むことがあります。内容はできるだけ中立に書いていますが、購入や使用はご自身でご判断ください。

← 老眼対策ハブ(全体の流れ)

近くがぼやける、PCで目がつかれる――そんなときは、生活に合ったメガネを選ぶことが大切です。むずかしく考えず、まずはよく見る距離を測りましょう(例:PC画面60cm、読書35cm、会議1.5m)。この記事では、

- 単焦点(近く用)

- 中近(室内向け)

- 遠近(遠くも近くも1本)

の違いと選び方を、やさしい言葉で説明します。さらに、反射防止・撥水・傷に強いなどのレンズコート、お店で確認すべきポイント、安全に使うコツもまとめました。

目次

結論と選び方の基本

主な作業で選ぶ

PCや書き物中心 → 中近または近用単焦点。

家の中で動き回る → 中近。

外出・移動・運転まで1本で → 遠近(運転は見え方の確認が必須)。

度数は距離から決める:モニターまで60cmなら、その距離に合うように作ります。

反射防止コートは効果大:映り込みやチラつきが減り、作業が楽になります。撥水・防汚・傷に強いコートもあると便利です。

万能をねらいすぎない:まずは中近+近用単焦点の2本使いを考えると、失敗が減ります。

検査は二段構え:眼科で健康チェック→眼鏡店で細かな測定とフィッティング。合わないリスクを下げられます。

「作業距離→レンズ」クイックマップ

- PC50〜70cm+屋内移動多め → 中近

- 読書30〜40cmが中心 → 近用単焦点

- 外出・運転も1本 → 遠近(必ず慣らし&夜間確認)

先にPC画面の中心までの距離をメジャーで測ってメモしておくと、選びやすくなります。

レンズの種類(かんたん解説)

単焦点(近用):1つの距離にピントが合います。文字がくっきり。読書や細かい作業に強いですが、遠くはぼけます。

中近(室内用):手元〜2〜3mまで見やすくなる設計。PC作業、家事、会議など室内の万能タイプ。外出や階段は慣れが必要です。

遠近(累進):遠く・中くらい・近くを1枚でつなぐタイプ。お出かけや移動が多い日に便利。ただし慣れるまで違和感が出ることがあります。

簡単チェック

□ PC画面までの距離は50〜70cmが多い

□ 読書は30〜40cmが多い

□ 屋内で立ち歩く作業が多い

□ 外出・運転も1本で済ませたい

生活シーン別・選び方マップ

| 主な行動 | 距離の目安 | 向いているレンズ | 作り方のコツ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| PC(外付けモニター/ノート) | 50〜70cm | 中近 / 近用単焦点 | モニター中心の距離に合わせる。広い画面は中近が楽。 | 画面の高さも調整。 |

| 読書・書類チェック | 30〜40cm | 近用単焦点(やや強め) | 文字の見やすさ重視。 | 立ち歩くと遠くがぼける。 |

| 会議・家事・料理 | 40cm〜2m | 中近 | 室内の動きに強い。 | 外出・階段は慣れが必要。 |

| 外出・買い物 | 2m〜∞ | 遠近 | 遠近のバランス調整が大切。 | 初めは足元の歪みに注意。 |

| 自動車運転(遠景+計器) | 70cm〜∞ | 遠近(運転向け設計) | 遠く優先+計器距離も確保。 | 夜間の見え方を必ず確認。 |

あわせて読む:デスク環境の実践ガイド(画面の高さ・明るさ・文字サイズの基本)

PCに強い「中近」とレンズコート

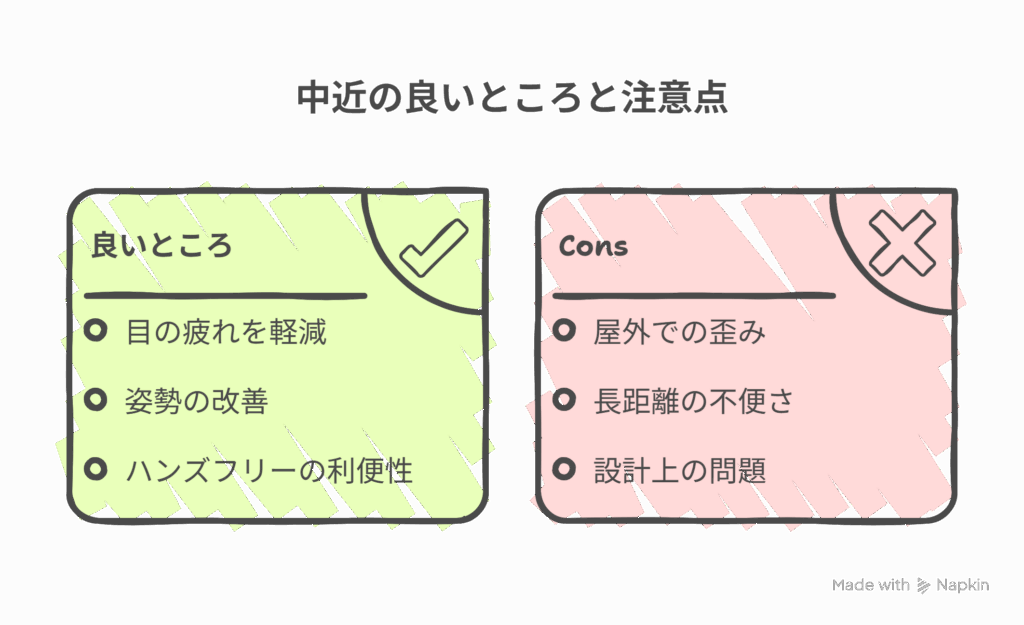

中近の良いところと注意点

良いところ

画面全体を見やすく、目や首の動きが少なくてすみます。

かけ外しが減り、姿勢が安定。肩こりや眼精疲労が軽くなることがあります。

室内での移動や会議、料理など“ながら作業”に向いています。

気をつけるところ

屋外や階段では少しゆがみを感じることがあります。慣れるまで注意しましょう。

遠くを見る場面が多い日は不便です。

設計が合わないと「上のほうがぼける」「手元が狭い」と感じることがあります。

工夫

中近+近用単焦点の2本を使い分けると快適です。

画面を少し低めにし、距離を一定にすると楽に見えます。

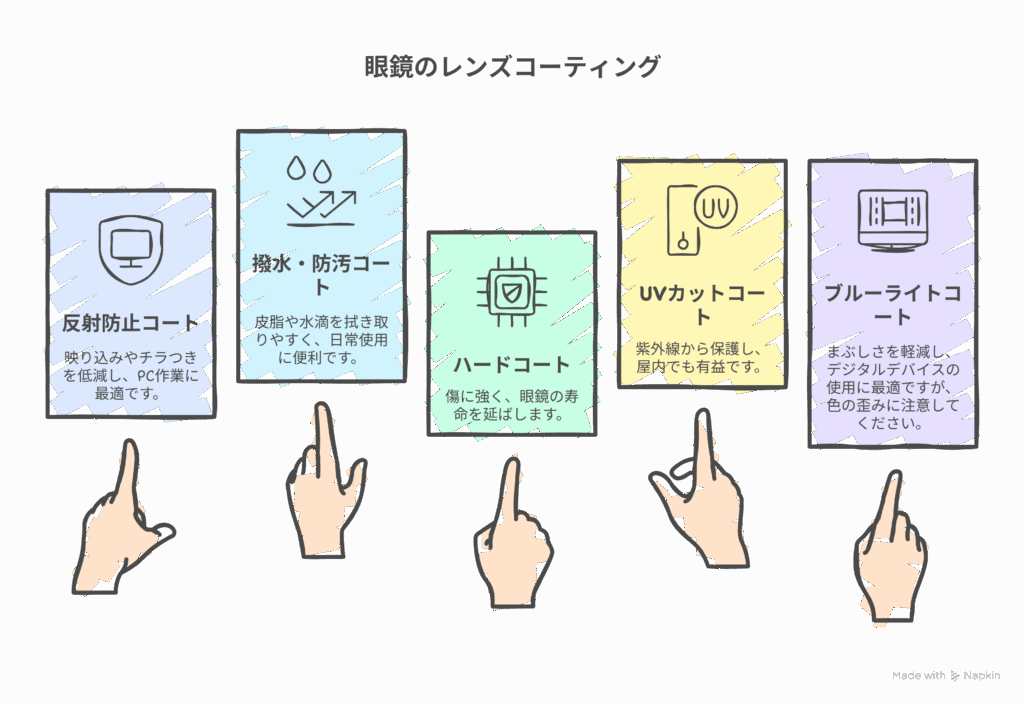

レンズコートの基礎

反射防止(AR):映り込み・チラつきを減らし、コントラストを上げます。PC作業ではまず入れたいコートです。

撥水・防汚:水や皮脂、指紋がつきにくく、拭き取りやすくなります。

ハードコート:キズがつきにくくなります。

UVカット:屋内でもある程度の紫外線は入ります。付いていると安心です。

ブルーライトカット:まぶしさ対策など快適性のためのコート。色が少し黄みがかる場合があり、色確認の仕事には向かないことがあります。

| コート | 何が良くなる | 向き/注意 |

|---|---|---|

| 反射防止 | 映り込み・チラつき低減 | PC作業は必須級 |

| 撥水・防汚 | 皮脂・水滴が拭きやすい | 毎日使いに便利 |

| ハード | キズに強い | 長く使うなら入れる |

| UVカット | 紫外線対策 | 屋内でもメリット |

| ブルーライト | まぶしさ軽減 | 色確認作業は黄変に注意 |

敏感肌・まぶしさに弱い人のコツ

軽いフレーム(チタンや樹脂)+やわらかい鼻あて(シリコン)で負担を減らします。

金属アレルギーがある人はチタン系や樹脂フレームを検討。鼻まわりを清潔に保ちましょう。

まぶしさが強い環境では反射防止コートや**調光レンズ(外で色がつくタイプ)**も便利です。

老眼に関する記事のまとめはこちらからどうぞ。👓

使い方・チェック・Q&A

お店で確認したいこと(メモ例)

主な作業:PC(60cm/27インチ)、読書(35cm)、会議(1.5m)など。

優先順位:1位 PC、2位 会議、3位 読書。

困っていること:映り込み、肩こり、下を見ないとピントが合わない など。

検査:視力、両目のバランス、目の動き、瞳孔距離(PD)などを確認。

設計:中近なら、近くの見やすい距離(35〜45cm)とモニター距離(60cm)をはっきり決めて作る。

フィッティング:鼻あての高さ、角度、レンズと目の距離を調整。

受診・購入前チェック

- 主作業:PC(___cm/___インチ)、読書(___cm)、会議(___m)

- 優先順位:①PC ②会議 ③読書

- 希望:中近の近用域 ___–___cm、モニター ___cm 最適化

- 相談事項:映り込み/肩こり/足元の違和感/夜間の眩しさ

- 再調整ルール:レンズ交換・フィッティングの可否と期間

ならし方と見直し

ならし期間:遠近・中近は1〜2週間かけて、室内から少しずつ慣らします。

画面の置き方:モニターは目線より少し下、距離は測った数値に近づける(例:60cm)。

見直し時期:度数の変化やキズの様子で1〜2年おきにチェック。

肌のチェック:新しい鼻あて・テンプルの素材で赤みが出ないか、半日つけて様子を見る。

いっしょに使うもの(相性)

コンタクト+近用単焦点:外ではコンタクト、室内や手元は近用で補う方法です。

中近+ソフトコンタクト:室内作業の日に使いやすい。遠くは無理をしないようにしましょう。

スマホ・PC設定:文字サイズ・コントラスト・ダークモードを使って見やすくします。

注意点

運転:遠近でも、夜のライトがまぶしく感じることがあります。安全な場所で十分に確認し、少しでも不安があれば運転しないでください。

頭痛・吐き気・強い違和感:度数やフィッティングが合っていない可能性があります。早めにお店で調整し、必要なら医療機関へ。

妊娠・授乳期:体の変化で見え方が変わることがあります。すぐに本決めせず、短期間の度数で様子を見るのも方法です。

アレルギー・皮ふの刺激:フレーム素材や鼻あてを変える、接触部を清潔にするなどで対策しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 1本で全部すませたい。できますか?

A. 生活しだいです。遠近はオールラウンダー、中近は室内の万能タイプ。PC中心なら中近+近用単焦点の2本使いが現実的で楽です。

Q2. ブルーライトカットは入れたほうがいい?

A. PC操作が主、まぶしさ対策として快適さを上げたい人に向いています。色の見え方が少し変わるため、色を正確に見る仕事では向かないことがあります。

Q3. 老眼の進みを遅らせる方法はある?

A. 完全には止められませんが、適切な距離・休憩・照明・文字サイズで目の負担を減らせます。近づきすぎは避けましょう。

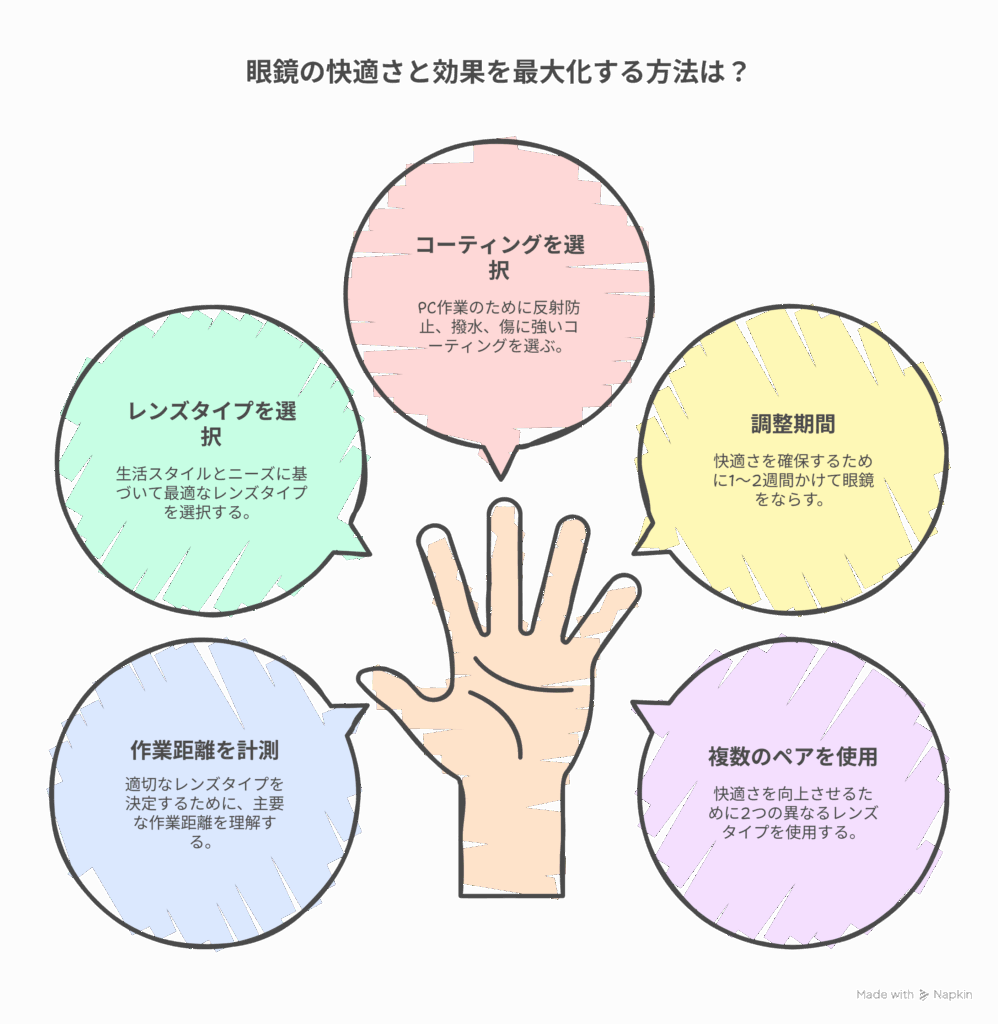

まとめ(チェックリスト)

主な作業距離を計測(例:PC60cm、読書35cm)。

生活に合わせてレンズ種類を決定(中近/遠近/単焦点)。

PC中心なら反射防止+撥水+傷に強いコートを選ぶ。

1〜2週間かけてならし、違和感があればすぐ再調整。

可能なら2本使い(中近+近用単焦点)で快適さアップ。

関連記事

参考文献/免責

参考文献

- 厚生労働省『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』(2019)

https://www.mhlw.go.jp/content/000580827.pdf - 日本眼科医会「40代で始まる目の老化」

https://www.gankaikai.or.jp/health/37/ - 日本眼科学会「老視(老眼)」

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=36 - 日本老視学会「一般の皆様へ」

https://www.rousi.jp/general - American Academy of Ophthalmology「Digital Devices and Your Eyes」(2024)

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/digital-devices-your-eyes - American Academy of Ophthalmology「Pros and Cons of Progressive Lenses / Computer Glasses」(2023)

https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/pros-cons-progressive-lenses-computer-glasses - American Optometric Association「Computer vision syndrome(Digital Eye Strain)」

https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-and-vision-conditions/computer-vision-syndrome - Cochrane Review「Blue‑light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep and macular health in adults」(2023)

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013244.pub2/full

※製品や設計、効果には個人差があります。

免責事項:本記事は一般的な情報をわかりやすくまとめたものです。医療行為や個別の処方の代わりにはなりません。見え方に不安があるときや体調が悪いときは、眼科や専門店にご相談ください。運転前には必ず安全な環境で見え方を確認し、少しでも不安があれば運転を控えてください。外部リンクは便宜上のもので、内容の最新性は保証できません。